Ötisheim - Gipskeupermergelsteine als Residueen in der Grabfeld-Formation

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Ötisheim liegt im Enzkreis, 4 km nordöstlich von Mühlacker. Die Gemeinde hat rund 5000 Einwoh-ner und einen sehenswerten historischen Orts-kern. Eine Umgehungsstraße führt in einem lan-gen Bogen um den Ortskern herum. Östlich der Umgehungsstraße bilden Gesteine des Keupers den Untergrund, in der folgenden Karte rötlich unterlegt. Westlich der Umgehungsstraße sieht man Lösslehm und Löss in den Gärten und auf den Feldern, in der Karte mit Gelb unterlegt.

Der Ortskern von Ötisheim liegt etwas erhöht auf einem runden Ge-ländevorsprung. Ein Wallgraben (braun) und ein Bach (blau) schirmen den Orts-kern ab. Die Kirche K, eine Wehrkirche, liegt inmitten einer Vielzahl von Sträßchen und Gassen. Die Umgehungsstraße umrundet den Ort, rote Pfeile nach Mühlacker, schwarze nach Maul-bronn, grüner Pfeil nach Dürrn, gelber Pfeil in den Ort über die Wallgrabenstraßenbrücke. F steht für Feuerwehr und Bauhof.

----------------------------------------------------

Der Mensch hat seine Geschichte, und die Erde hat sie auch. Die Einteilung in Epochen ist ähnlich. Wir haben unser Mittelalter. Die Erde hat ihr Erdmittelalter, das vor etwa 250 Mio. Jahren begann und vor etwa 70 Mio. Jahren endete.

Das Erdmittelalter kennt drei Zeitspannen: am Anfang die Trias, später dann Jura und Kreide.

Bei der Trias gibt es eine Alpine Trias für das Alpengebiet und eine Germanische Trias, die für Ötisheim zuständig ist. Der Buntsandstein, der Muschelkalk und der Keuper, diese drei bilden diese Trias = diese Dreiheit.

----------------------------------------------------

Ein Großteil von Ötisheim hat den Keuper unter sich, genauer gesagt, die Gesteine, die in der Keuperzeit entstanden sind. Die Keuperzeit be-gann vor etwa 235 Mio. Jahren und endete vor etwa 200 Mio. Jahren. In dieser langen Zeitspanne von 35 Mio. Jahren entstanden die unterschied-lichsten Gesteine.

Am Wegbeginn, linker Hand, fallen im Frühherbst zunächst einmal die Äpfel auf, nicht die Steine. Auch bei genauerem Hinsehen erkennt man kaum die Steine in dem Erdhaufenband, das den Weg links bergan begleitet.

In dem langen schmalen Erdhaufenband, viel-leicht ein zugeschwemmter Straßengraben, hat sich am unteren Ende des Weges all das angesammelt, was das Regenwasser im Laufe der Zeit von oben nach unten mitnahm: Erdboden, Lehm, Pflanzenreste, Heckenfrüchte, Äpfel und eben auch Gestein, das in den Keuper gehört.

Die blaugrauen Steinchen sind Reste der Wegbe-festigung (Muschelkalk), die flachen hellgrauen Steine gehören in den Keuper. Bei Nässe sind sie dunkelgrau!

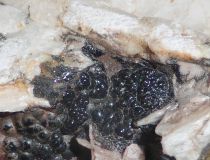

Die Kamera geht hier ganz dicht an einen grauen flachen Keuper-Stein heran.

-----------------------------------------------------

Von den flachen, fladenförmigen Keuper-Steinen lassen sich rasch einige auflesen. Im Bild liegen sie, ein wenig abgebürstet und gereinigt, da. Was auffällt, sind die klaren Kanten und spitzen Ecken. Die Kanten und Ecken deuten darauf hin, dass es sich hier um ein hartes Gesteinsmaterial handelt.

Und in der Tat! Obwohl diese Keuper-Steine sehr flach sind, kann man sie nicht einfach mit den Fingern zerbrechen. Erst mit einer Zange wird das Zebrechen leicht.

Die Keuper-Steine sind zwar flach, haben aber meistens sehr viele Schichten. Die Oberfläche sieht angefressen aus, ausgelaugt, zusammen-gefallen, in Stücken und Fetzen zusammenge-backen. Dieses Keupergestein enthielt einst Gips und Steinsalz.

Grundwasser und Niederschlagswasser haben Gips und Steinsalz aus dem Gestein, das viele Zwischenschichten hatte, herausgelöst. Das Gestein schrumpfte. Ein ausgelaugter, zusammen-gefallener, nicht auflösbarer Rest blieb übrig. Dieses ausgelaugte Restgestein wird mit Residuum bezeichnet. Der Plural ist Residuen = Reste, Rückstände, das Übriggebliebene.

Wie ausgelaugt und löchrig ein solcher Stein ist, zeigt sich deutlich, wenn er in Wasser getaucht wird. In den zahlreichen Hohlräumen wird Luft eingeschlossen, die nun mit vielen Luftblasen ihren Weg an die Wasseroberfläche sucht.

Drei Ötisheimer Residuen in den Farben Grau, Gelb und Rotbraun sind hier arrangiert. Sie ge- hören in die unterste Schicht des Mittleren Keupers, in den Gipskeuper, in die Grabfeld-Formation.

---------------------------------------------------

Die Ablagerungen des Keupers können mehrere hundert Meter mächtig sein und im Einzelnen ganz verschieden aussehen. Mächtigkeit und Verschiedenheit führten nach und nach zu einer Untergliederung. Zunächst wurde der Keuper in Unterer, Mittlerer und Oberer Keuper dreigeteilt. Dann erhielten besonders ausgeprägte Schichten einen Namen, wie Lettenkohle, Gipskeuper oder Schilfsandstein. Heute wird nach Formationen unterteilt. Der Mittlere Keuper allein, der in Teilen unter Ötisheim liegt, hat acht Formationen.

---------------------------------------------------

Zwar sind die Residuen schwer zu zerbrechen, aber das Gestein gehört trotzdem zu den eher weichen Gesteinen. Der Weichmacher im Gestein ist der Ton.

Der Ton im Gestein lässt sich mit ein bisschen Wasser leicht nachweisen. Die Oberfläche unter einem nassen Finger wird schnell rutschig-schlammig. Ein farbiger Schlammtropfen lässt sich vom Finger abschütteln.

Um die Gasblasen (CO2) zu sehen, reicht "SURIG, Essigessenz für die gute Küche". Es muss nicht immer Salzsäure sein. - Die Residuen enthalten Tonteilchen und Kalkteilchen, was das Gestein zu einem Mergelstein macht. Da dieser Mergelstein einst Gips enthielt und da und dort in Resten noch enthält, führte das zur Schichtbezeichnung Gipskeupermergel.

Die drei Ötisheimer Residuen aus dem Gipskeu-permergel liegen in Marmeladenglasdeckeln: grau mit ein paar kaum sichtbaren, schwarzen Mangan-oxidpünktchen, gelblich durch eingelagertes Brauneisenerz und rotbraun verfärbt durch Hämatit, Roteisenerz.

Das Wasser in der Säure löst die Tonteilchen aus dem Gestein. Das Wasser wird zur schlammigen Brühe. Die Säure dagegen frisst die Kalkteilchen aus dem Gestein. Beides führt dazu, dass die färbenden, nicht lösbaren Mangan- und Eisen-verbindungen relativ mehr werden. Und dadurch erscheinen die Farben intensiver.

Die Säure reduziert die Kalkteilchen K. Das Wasser löst die Tonteilchen T heraus. Der Eisen-verbindung E geschieht nichts. Und dadurch wird sie rechts im Bild relativ mehr.

Nach dem Wasser-Säure-Bad sind hier die Gips-keupermergelsteine, oder auch: die Residuen, wieder trocken. Da ein Teil des Tons und des Kalks aus dem Gestein herausgelöst wurde, wird das Hämatit-Rot intensiver, deutlicher, und auf dem eisenfreien, grauen Mergelstein sind jetzt die schwarzen Manganoxid-Pünktchen zu sehen.

Die trockenen Residuen nach dem Säurebad!

----------------------------------------------------

Das Weiße, was bei der Reaktion von Essigessenz und Calciumcarbonat entstanden ist, zeigt sich vergrößert unter dem Zoom der Kamera oder unter dem Mikroskop kugel- oder haarförmig:

Die Kalkteilchen im Gipskeupermergelstein reagieren als Calciumcarbonat auf die Essigsäure ("SURIG Essigessenz"). Es bilden sich weiße Kügelchen und zarte nadelförmige oder haar-förmige Gebilde.

----------------------------------------------------