Vitrine 7 - Ca ist immer da!

In der Vitrine Nr. 7 waren auf den ersten Blick recht unterschiedliche Exponate beieinander: Calcit und Aragonit in Stufen und als Kristalle, Gips, Gagat und Bohnerz, Stinkquarze aus Pforzheim und Mangan-Dendriten aus Solnhofen. Wo verbarg sich da das verbindende Element? Das verbindende Element durfte ein Element sein, nämlich das Element Calcium (Ca).

Calcit: Ziegeleigrube, Ilsfeld. - Gipskeupermergel

Das tonangebende Element in Vitrine 7 ist Calcium (Ca). Weitere Elemente gesellen sich dazu: Carbon (C), Sauerstoff/ Oxygenium (O), Magnesium (Mg), Stickstoff, Nitrogenium (N), Silicium (Si), Mangan (Mn), Eisen/ Ferrum (Fe), Schwefel/Sulfur (S), Wasserstoff/ Hydrogenium (H).

Vitrine 7: Viele unterschiedliche Exponate mit Ca!

Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff sind im Calcit verbunden, einem Karbonat mit der chemischen Formel CaCO3. Andere Namen für Calcit sind Kalzit, Kalkspat und Doppelspat. Der Calcit ist ein Kalziumsalz der Kohlensäure.

Kalkstein mit Limonitausscheidung, geschnitten und poliert, Schotterwerk Birkenfeld

Der Calcit ist farblos bis milchig weiß. Er ist leicht verfärbbar, vor allem durch Eisenverbin-dungen, die gelbe, braune oder rote Farbtöne beim Calcit bewirken. Häufig ist braungelb färbender Limonit beteiligt, ein kristallloses Gemisch aus wasserhaltigen Eisenoxiden (Eisen-III-oxid, FeO(OH)xnH2O, Brauneisenstein). Kristallloser Calcit bildet die Grundmasse eines Kalksteins. Der Kalkstein aus Birkenfeld ist ein Muschelkalk. Beim Muschelkalk wird die Calcit-Grundmasse durch Pyrit und bituminöse Sub-stanzen dunkelblaugrau verfärbt.

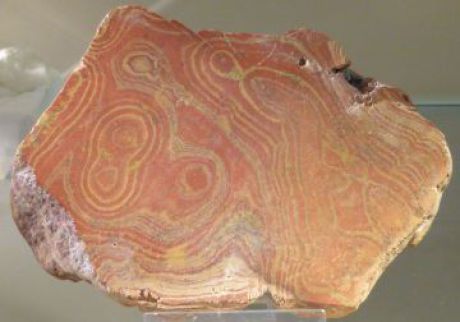

Böttinger Bandmarmor, eisenhaltiger Kalksinter, Böttingen, Ort mit Steinbruch, Schwäbische Alb

Der Böttinger Bandmarmor ist ein Kalkstein. Er entstand durch wechselnd starke Ablagerungen von Calcit im Kalksinter und Eisenverbindungen an einem Quellaustritt. Er ist daher ein Sediment-gestein und kein echter Marmor. Der echte Marmor gehört zu den Umwandlungsgesteinen. Allerdings dürfen Kalksteine, die geschliffen und poliert werden können, mit Marmor bezeichnet werden. Auch dieser Kalkstein hat als Grundmasse einen derben Calcit, der bandartig mal mehr, mal weniger durch Eiseneinlagerungen verfärbt ist.

Calcit-Druse im blaugrauen Muschelkalk; die Grundmasse des Muschelkalks besteht aus einem kristalllosen Calcit.

Der Calcit ist ein gesteinsbildendes Mineral: Muschelkalk, Jurakalk, Nero Marquina, Belgisch Granit, Marmor... Diese Gesteine sind weiche Gesteine, weil der Calcit mit der Mohshärte 3 ein weiches Mineral ist. Muschelkalk und Jurakalk sind drusenreich. In den Drusen gibt es reichlich kristallinen Calcit. Gipskristalle können als Begleiter in der Druse sein. Zum Calcit als Calciumcarbonat (Ca+C+O - CaCO3) gesellt sich im Muschelkalk gern der Gips als wasserhaltiges Calciumsulfat (Ca+S+O - CaSO4 x H2O).

Calcit-Druse im Gipskeupermergel, Illingen im Enzkreis

Der Calcit ist ein sehr formenreiches Mineral. Es gibt den Calcit massiv-derb und dicht, körnig, fasrig und stängelig, aber auch pulverförmig, locker und erdig, dann wieder stalaktitisch-stalagmitisch, kugelförmig, blumenkohlartig, oolithisch, säulig, taflig, nadelig, auch zwillings-bildend.

Kugelförmige Calcit-Bildung; Limonit färbt gelb; Kalksinter, Birkenfeld

Nicht verunreinigte Calcit-Kristalle in einer Druse, deshalb farblos, glasglänzend, durchsichtig.

Calcit-Kristalle, igelförmige Aggregate mit vielen kleinen rhomboedrischen Kristallen; Schotterwerk Birkenfeld

Skalenoeder-Rasen auf einem Muschelkalk, Mundelsheim.

Bildet der Calcit Kristalle, dann wählt er bevor-zugt eine rhomboedrische oder eine skaleno-edrische Form. Die Kristalle sieht man selten als lose Einzelexemplare. Meistens sind sie auf einem Untergrund, z. B. Kalkstein, fest aufgewachsen.

Calcit-Skalenoeder

Das Skalenoeder ist sächlich - "das". Das Skalenoeder hat mit dem griechischen Wort "skalenos" = ungleich, ungleichseitig zu tun. Das Skalenoeder ist ein Polyeder, ein Vielflächner, mit ebenen, mit flachen Flächenstücken. (Das Gegenteil von "eben" wäre beispielsweise "kugelförmig gebogen".) Das Skalenoeder hat als Vielflächner nicht endlos viele Flächen, sondern genau 12. Die zwölf Flächen des Skalenoeders sind ungleichseitige Dreiecke, bei denen jeweils zwei Flächen parallel gegenüber liegen. Das Skalenoeder ist ein geometrischer Körper, der von 12 ebenflächigen ungleichseitigen Dreiecken begrenzt wird. Das Skalenoeder ist eine Kristallform des Calcits.

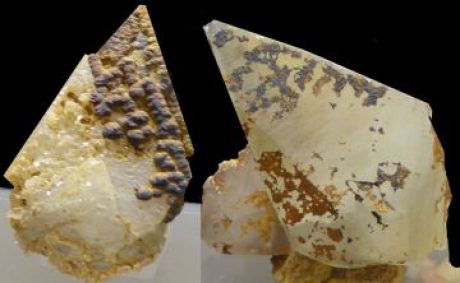

Calcit-Skalenoeder mit "Brauner Glaskopf" (schwarze Klümpchen) und "Limonit" (gelblich-rostige Flecken), Mönsheim im Heckengäu

Druse mit gelblichen Calcit-Skalenoedern und glasig-durchscheinenden Gips-Kristallen

Calcit-Druse im Muschelkalk, Skalenoeder, durch Limonit bräunlich, gelblich verfärbt

Ammonit, in den Gaskammern hat Calcit in winzigen Skalenoedern auskristallisiert; Eisenrost verfärbt die Kristalle; die Kammerscheidewände mit weniger verfärbtem (kristalllosem) Calcit

Solnhofener Schieferplatte: Grundmasse der Platte ist heller Calcit; schwarze Mangan-Dendri-ten und gelbe Limonit-Flecken, Mn- und Fe-Ver-bindungen, zieren die Platte.

Pforzheimer Stinkquarz als Einzelkristalle und auf Zellendolomit, dessen Grundmasse ein Calcium-Magnesium-Carbonat ist. Der Pforzheimer Stinkquarz hat seine eigene Unterseite bei "Steinbilder".

Milchquarz-Kristalle in einer Dolomitsteindruse; Muschelkalk, Kindelsbeg bei Renningen

Gagat

Der schwarz glänzende Gagat wird so in Holzmaden im Posidonienschiefer, Lias Epsilon, Schwarzer Jura, gefunden, Steinbruch Fischer. Weiße Calcit-Adern durchziehen das handteller-große Stück. Ca ist da, aber nicht im Gagat selber, der die Elemente C, O, H und N enthält. Der Gagat ist ein bituminöses fossiles Holz und gehört zu den Kohlegesteinen. Er entstand unter Luftabschluss im Faulschlamm des Schwarz-jurameeres aus dem Holz damaliger Bäume. Ein typischer Baum jener Zeit ist die Schuppentanne.

Gips (CaSO4), Gipsdruse im Muschelkalk, Mundelsheim

Gips (CaSO4, Calciumsulfat) in der Form von Marienglas, Engelbergtunnel bei Leonberg

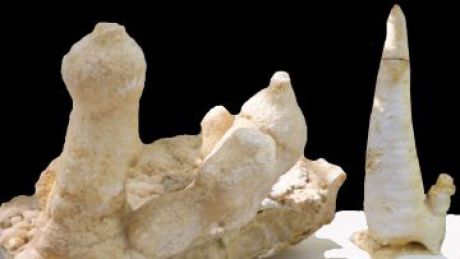

Aragonit ist wie der Calcit ein Calciumcarbonat, Roßwag bei Vaihingen an derEnz.

Der Aragonit kristallisiert orthorhombisch und ist ein instabiles Gebilde, dessen Existenz von ganz bestimmten Drücken und Temperaturen abhängt. Ändern sie sich deutlich, verändert sich der Aragonit zu Calcit, der triklin kristallisiert und der weitaus stabilere Zustand ist.

Aragonit, Roßwag bei Vaihingen an der Enz

Aragonit, Sinterbildung, Roßwag, Vaihingen/Enz

Nach Mohs ist der Aragonit etwas härter als der Calcit, und die Aragonit-Kristalle sind im Vergleich zum Calcit häufiger in die Länge gezogen, stänge-liger, nadliger, spießiger oder säulenförmiger.

Aragonit (Excentrique), Mundelsheim

In einer Höhle wachsen Stalaktiten, mehr oder weniger von der Decke senkrecht nach unten und folgen so der Schwerkraft.

In einer Höhle wachsen Stalagmiten, mehr oder weniger geradlinig von unten nach oben, weil sie sich über den fallenden Wassertropfen der Schwerkraft unterordnen.

In einer Höhle wachsen Excentriques, mehr oder weniger wie sie wollen. Für sie scheint die Schwerkraft außer Kraft gesetzt zu sein. Wie das funktioniert, sagen manche, sei noch nicht endgültig geklärt. Dass es beim Aragonit funk-tioniert, ist eindeutig geklärt.

Excentriques-Variationen

Ein solch ausgefallenes Wort wie Excentriques regt zum Sinnieren an. Da steckt "ex" = "aus, außerhalb" drin und mit "centrique" die Wort-bedeutung "Zentrum, Mitte, Mittelpunkt". Diese besonderen Sinterbildungen in Höhlen entspre-chen nicht der Norm, der der Mitte, nicht dem Üblichen. Sie weichen vom Mittelpunkt des üb-lichen Geschehens ab. Sie stehen außerhalb aller Erwartungen. Das wiederum ist sonderbar, wofür wir beim menschlichen Verhalten das Wort "exzentrisch" haben, in dem auch etwas Eigen-artiges, Übertriebenes, Überspanntes, Versponnes mitschwingt. Das führt zur abschließenden Frage: Wie exzentrisch wirken wohl Excentriques auf Exzentriker?

Bohnerz im Kalkstein

Alles, was hier abgebildet ist, war einmal Exponat in der Vitrine Nr. 7 des Museums. Die meisten Exponate hatten einen lokalen Bezug.

-----------------------------------------------------

Der Blick in die Vitrine 7 soll an dieser Stelle spielerisch beendet werden: Bei den folgenden neun Bildern sind die Beschriftungen völlig durcheinander geraten.

Welche Beschriftung/ Welches Wort gehört zu welchem Bild? (L=Links, M=Mitte, R=Rechts)

1 L Skalenoeder 2 M Milchquarz 3 R Gipskristalle

4 L Ammonit 5 M Stinkquarz 6 R Aragonit

7 L Druse 8 M Marienglas 9 R Gagat